まとめ

- 記憶に関して、エビングハウスの忘却曲線が知られている。

- 実践的なものとして、ウォータルー大学による研究がある。

- 効果的な復習のタイミングは「24時間以内」「1週間後」「1ヶ月後」といわれている。

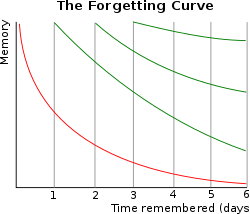

エビングハウスの忘却曲線

心理学者のヘルマン・エビングハウスによる中期記憶(長期記憶)の忘却を表す曲線である。

「子音・母音・子音」から成り立つ無意味な音節(rit, pek, tas, …etc)を記憶し、その再生率を調べ、忘却曲線を導いた。

この実験から以下の結果を得た。

- 1日の間に急激な忘却が起こるが、その後の忘却は緩やかに起こる。

- 繰り返し復習することで記憶が定着していく。

- 早期に復習することで再学習にかかる時間を節約できる。

また、この実験結果から節約率として以下を得た。

0分後には、節約率が58%であった。

1時間後には、節約率が44%であった。

約9時間後には、節約率は35%であった。

1日後には、節約率が34%であった。

2日後には、節約率が27%であった。

6日後には、節約率が25%であった。

1ヶ月後には、節約率が21%であった。

節約率とは一度記憶した内容を再び完全に記憶し直すまでに必要な時間(または回数)をどれくらい節約できたかを表す割合である。

この実験に対して以下の批判・指摘がある。

- この実験で使用されたのは相互に関連を持たない無意味な音節であり、学問などの体系的な知識では、より緩やかに忘却が起こると考えられる。

- 再認可能な「忘却」と「完全忘却」を区別していない。

参考:https://en.wikipedia.org/wiki/Forgetting_curve

ウォータールー大学の研究結果

カナダのウォータールー大学が実験を行い、復習の最適なタイミングを導いた。

<ウォータールー大学の実験結果>

1時間の講義を行い、被験者の記憶量と復習による効果をグラフ化した。

その実験によると、人の脳には以下のような特徴があることがわかった。

・講義内容を復習しない場合、30日後にはほとんどの知識を忘れる

・講義から24時間以内に10分の復習をすると、記憶が100%に戻る(=講義直後の状態)

・講義から1週間後に2回目の復習をすると、5分で記憶を取り戻せる

・講義から1ヶ月後に3回目の復習をすると、2~4分で記憶を取り戻せる

出展:https://uwaterloo.ca/campus-wellness/curve-forgetting

知見の実践方法

ウォータールー大学の研究結果から、復習のタイミングは「24時間以内」「1週間後」「1ヶ月後」が望ましいと言える。

勿論、これで完全に覚えきれるわけではないが、この3回に分けて復習することが長期記憶に効果的である。